文章信息

第一作者:Zeyu Feng

通讯作者:俞绍才教授,李鹏飞研究员

通讯单位:浙江工商大学,中国科学院,浙江大学

论文链接:https://doi.org/10.1038/s44284-025-00309-8

近日,浙江工商大学俞绍才教授团队和中国科学院上海技术物理研究所李鹏飞研究员团队在Nature子刊《Nature Cities》合作发表了题为“Vast and hidden urban methane emissions from the Russia-Ukraine war”的研究成果。研究结果表明,俄乌战场广泛和激烈的战争颠覆传统的城乡甲烷排放关系,城市甲烷排放量上升到农村水平的146%-588%,揭示了城市系统更容易受到战争破坏。这些发现证实了战争、甲烷排放和城市退化之间被低估的直接关系。在当前全球冲突的背景下,这种关系强调了监测被围困城市温室气体特征的迫切需要。

引言

从历史上看,人类文明是由城市维持的,并由战争重塑,但战争对城市可持续发展的影响长期以来一直存在争议,使科学界陷入长期困境。以往研究仅关注建筑损毁、热量异常等物理信号,而忽略化学信号,这是无法全面阐明现代战争与城市发展定量关系的核心原因。甲烷排放来自城市基础设施(例如石油和天然气设施)和军事资产(例如炸弹和导弹),这既是城市可持续发展的基础,也是军事行动的目标或手段,使其成为连接战争和城市可持续发展的关键化学指标。俄乌冲突作为第二次世界战争以来最大规模的现代战争,提供了研究战争、甲烷排放和城市可持续发展之间机械关系的宝贵实验场景。本研究利用高空间分辨率、高光谱分辨率、宽光谱范围的卫星监测首次协同物理信号和化学信号,评估现代战争对城市可持续发展的时空影响。研究发现现代军事行动导致大量甲烷排放,单一排放或可主导500公里区域排放。现代军事行动改变城乡排放格局。城市占据了乌克兰面积6%,却集中了战争排放的75%。战争爆发前,城区排放占据郊区排放的21%。战争爆发后,城区排放超过郊区排放的46-488%。战争与气候变化之间的这种新关系表明,城市和平不仅是一项人道主义当务之急,而且是减轻战争气候影响的重要途径。综上,本研究证明战争引起的甲烷羽流与人类集中在同一区域,其时空模式直接反映了军事行动,其进化轨迹指示了城市弹性阈值,可基于这些气体特征开发监测、预测和潜在改变战争与城市关系的重要指标。

图文导读

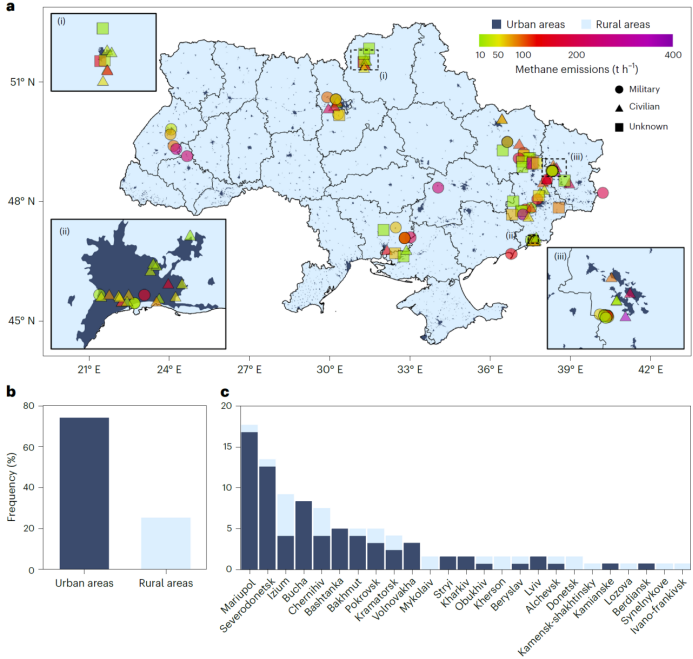

图1 俄罗斯-乌克兰战争释放了广泛但以城市为中心的甲烷

2022年2月24日至2023年5月31日俄乌冲突期间战争引起甲烷排放的第一次调查如图1所示。利用Gaofen-5、Ziyuan-1和Sentinel-2卫星的数千张高光谱和多光谱图像的综合数据集发现基辅、顿涅茨克、卢甘斯克和哈尔科夫等所有前线都发生了广泛的甲烷泄漏事件(图1a)。通过空间分析进一步揭示了乌克兰各地甲烷羽流分布存在显著的城乡差异。尽管城市地区仅占国土面积的6%(图1a),但它们拥有所有检测到的甲烷羽流的75%,而其余的羽流则散布在农村地区(图1b)。这种城乡对比在城市中最为明显,尤其是在马里乌波尔、北韦多涅茨克和布查(图1c)。

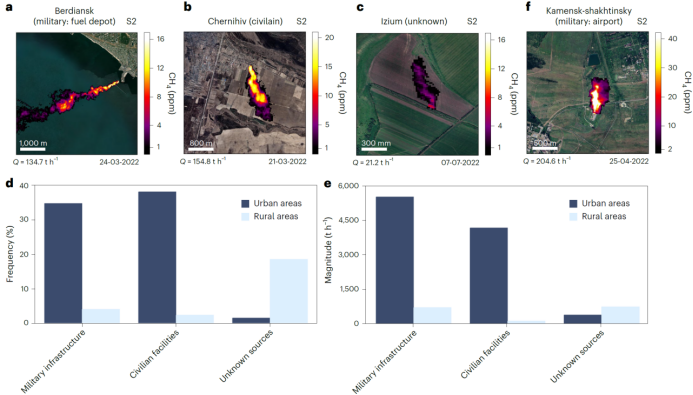

图2 民用设施是战争引发的甲烷排放的意外来源

深入调查发现军事设施旁边的民用设施是甲烷羽流的重要来源(图2)。本研究将甲烷排放源分为三大类,包括军营、机场、发电厂和炼油厂等军事基础设施(图2a),以住宅建筑为主的民用场所(图2b),以及荒地等未知来源(图2c)。定量分析突出了民用基础设施的主导作用,占所有排放源的41%,而军事设施占39%(图2d)。虽然军事设施产生的甲烷排放量占总排放量的53%,但民用设施占37%,其余10%可能来自与民用设施有关的未知来源(图2e)。基于空间的分析显示,无论是从地理上还是分类上,甲烷排放的广泛性远超预期。地理分布超越乌克兰边界,在俄罗斯领土上也发现了甲烷羽流(图2f)。冲突期间,波罗的海北溪管道爆炸是一次重大的甲烷泄漏事件。通过Sentinel-2和Gaofen-5卫星数据反演发现北溪管道甲烷泄露速率可达75-93 t/h。这一结果与联合国环境规划署报道的排放评估相一致,从而定量验证了本研究的成果。

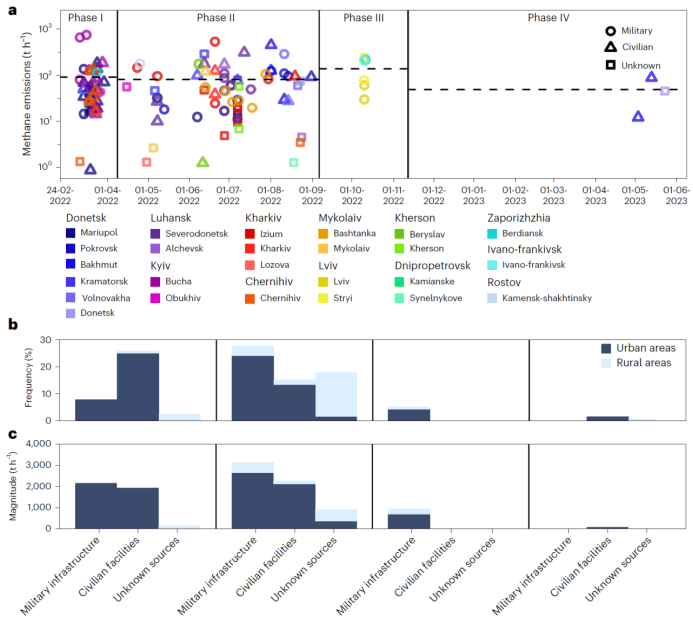

图3 城市地区的民用设施是战争引起甲烷排放的持续主要来源

时间分析进一步验证了我们关于战争引起甲烷排放空间特征的发现(图3)。在所有阶段,城市地区持续释放甲烷,约占总羽流的2%-37%。除第三阶段外,民用设施在整个研究期间保持关键排放源的重要地位。来自民用的甲烷羽流占第一至第四阶段总羽流的25%、14%、0%和2%,对相应的阶段性排放贡献分别为17%、19%、0%和1%。第一阶段和第二阶段的案例表明,高排放时期与城市地区、民用设施贡献增加同时发生,可通过羽流计数和排放强度反映。

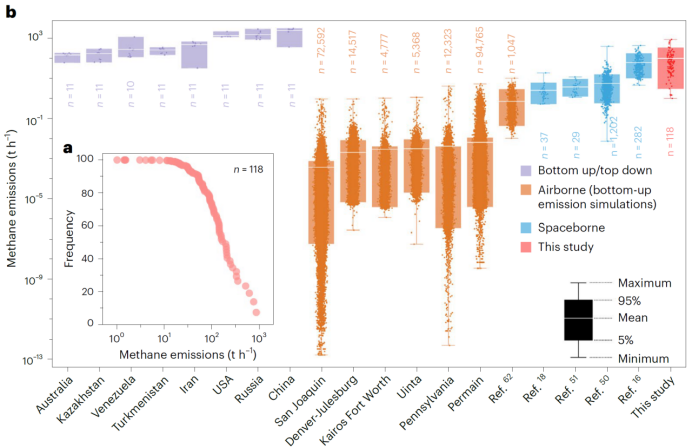

图4 俄乌战争释放大量甲烷

战争引发的甲烷羽流遵循重尾排放量级分布,大多达到全球甲烷超排放体的水平(图4)。俄乌战争期间引发甲烷羽流中位数超过50 t/h,约为美国人为排放量的3%-5%,俄罗斯的2%-6%,澳大利亚的30%-35%。相比之下,石油和天然气田、煤矿和填埋场的甲烷排放强度大约在4×10-4t/h到每小时几百吨之间,大多比战争引起甲烷排放量低几个数量级。全球超级甲烷排放源和北溪管道爆炸的排放量可能低于战争引起的排放量。这些巨大差距凸显了战争在重新定义人为甲烷排放的影响和抵消全球甲烷减排方面所产生的重要负面影响。

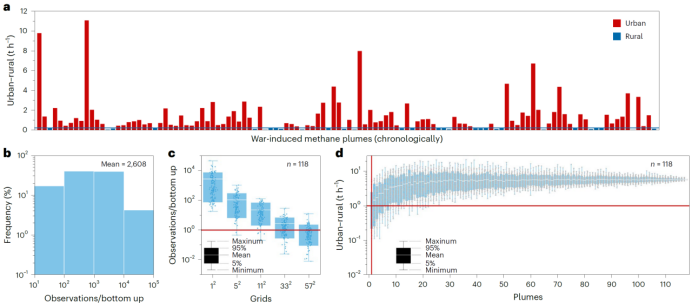

图5 俄乌战争重塑城乡甲烷排放量的空间格局

研究在卫星观测和最先进的清单之间进行羽流到网格的比较(图5)。事件分析表明,战争引起的甲烷羽流有可能立即重塑城乡排放量模式(图5a)。战争导致城市甲烷排放量增加数倍,甚至超过农村排放量。这主要是因为战争引发的甲烷羽流平均比EDGARv8.0清单中基于网格的估计高出2500倍以上(图5 b)。从区域角度来看,在EDGARv8.0清单中,战争引起的甲烷羽流通常在区域排放中占主导地位(图5c)。从数量上看,每个羽流的平均排放量级与500公里以上宽的区域(> 10 km × 50网格)排放量级相当。战争引起的甲烷羽流从根本上颠覆了城乡甲烷排放量的空间格局(图5d)。在战争发生之前,城市地区的甲烷排放量大大低于农村地区(21%)。这种差异主要源于城市地区只占总面积的一小部分(< 10%)以及农村活动。然而,一旦战争爆发,蒙特卡洛模拟显示城市和农村地区之间的差距就几乎消失了,仅相差5%。随着战争产生的甲烷羽流数量不断增加,城市甲烷排放量超过农村水平,增幅为46%至488%。这一比例在大约30次羽流后趋于稳定,反映了城市和农村地区甲烷排放基础设施的空间分布。

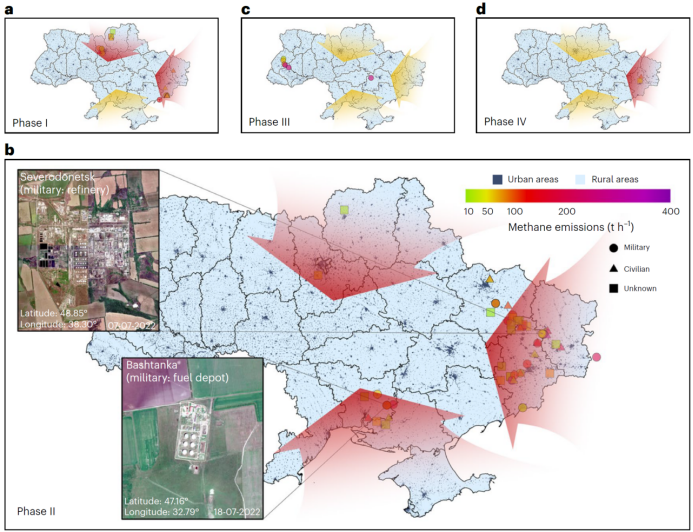

图6 战争策略的主导作用

研究基于俄乌战争时间表,聚焦城市地区和民用设施在四个不同阶段的独特模式,分析甲烷排放时空演变与战争进展之间的量化关系。第一阶段是以闪电战袭击和城市为中心的排放模式。战争初期,俄军对乌克兰北部和东部的主要城市发起全面军事行动,冲突伴随出现广泛的甲烷羽流(图6a),且主要集中在大都市地区。军事进展和排放开始的时间一致性、攻击区和排放模式之间的空间相关性以及排放源在军事和民用目标之间的平行分布揭示了战争策略和甲烷排放之间一种全新的定性联系。第二阶段的特征为密集型攻击以及目标从民用设施转向军用设施。该阶段冲突强度升至顶峰,甲烷排放量在空间和数量方面同时达到最大水平(图6b)。虽然该阶段城市地区仍是主要排放源,民用设施继续对甲烷排放做出重大贡献,但相较于第一阶段甲烷排放的空间模式更加广泛,乌克兰北部、东部和南部的所有主要战区。随着军事目标变得更加明确,军事设施的甲烷排放相应集中,战斗强度和甲烷排放量之间量化关系在这一阶段变得更加明显,强化了在初始阶段观察到的直接耦合。第三阶段乌军出现反攻,军用设施仍为中心排放源。此阶段乌克兰的军事行动集中在战略目标上,以最大限度发挥反攻影响,完全集中在军用设施上的高强度甲烷羽流反映了这种战术转变(图6c)。第四阶段以拉锯战和持续性的甲烷排放为特征。俄乌战争进入僵持阶段,行动集中在乌克兰东部的关键战场,例如巴赫穆特战役(图6d)。尽管甲烷羽流的数量急剧下降,但排放强度仍非常高,且集中在城市和周边地区。一个显著的变化是甲烷排放源增加,并在军事和民用设施之间交替,这种波动反映了僵局时期城市战争持续但不断变化的性质。

作者介绍

俞绍才(通讯作者),欧洲科学院(Academia Europaea)院士,浙江工商大学学术副校长,特聘教授,博士,博士生导师,浙江大学兼任教授。北京大学学士、硕士,美国北卡州立大学博士、杜克大学博士后、加州理工学院访问教授。主要研究方向为通过不同时间和空间尺度(城市-区域-全球尺度)的多元数值模拟研究大气污染-灰霾(气溶胶)-云-气候-能源的相互作用和雾霾的形成以及机动车尾气排放的环境、气候与健康效应。主持国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目、国家自然科学基金面上项目、国家科技部重点研发计划项目课题、国家科技部支撑计划子项目等10多项。以通讯作者在三大世界顶级的综合性科学杂志Nature上发表1篇,Science上发表1篇及PNAS上发表5篇,同时还在Nature Cities、New England Journal of Medicine、One Earth、Environmental Science & Technology等国内外学术刊物上发表同行评审的论文130多篇。获美国国家环保署2011年银质奖章,获美国国家环保署2011年科学与技术成就二等奖, 获美国国家环保署2011年科学与技术成就荣誉奖。

通讯邮箱:shaocaiyu@zjgsu.edu.cn

版权所有 ©2017 浙江工商大学环境科学与工程学院 All Right Reserver. Email:hjxy@zjgsu.edu.cn 技术支持:名冠电子商务

地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 邮编:310018 联系电话:0571-28008214 传真:0571-28008215 邮箱:hjxy@zjsu.edu.cn 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号